|

|

|

MENU

PARTIE 1 : Circulations • Polluants de l'eau • Voies de transfert PARTIE 2 : Eléments du paysage • Fossés et cours d'eau . Délimitation cours d'eau . Délimitation fossés . Fonctions . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Zones humides . Définition . Critères descriptifs . Fonctions . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Bandes enherbées . Définition . Fonctions . FAQ . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Bordures de champs . Définition . Critères descriptifs . Fonctions . FAQ . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Analyse du paysage . Végétation ZH . Transferts de subsurface . Dénitrification des ZH . Carte des ZH potentielles . Test dénitrification Liens |

Vous êtes ici :

|

|||||||||||||||||||||||

|

Dernière modification, le mercredi 24 mai 2017

|

||||||||||||||||||||||||

|

Définition |

||||||||||||||||||||||||

| J.M. Dorioz et C. Gascuel |

||||||||||||||||||||||||

|

1- Quelques rappels sur la réglementation |

||||||||||||||||||||||||

La mise en place d’une bande enherbée en aval des parcelles

cultivées est une proposition des pouvoirs publics pour lutter contre la

pollution diffuse des eaux de surface. Elle est subventionnée par

différents programmes :

- lié à la politique agricole commune (PAC) • Les MAE (mesures agri-environnementales) permettent le développement et le maintien de surfaces enherbées : - par la conversion de terres arables en herbages extensifs, - par le retrait lié à un gel à long terme (20 ans). Les apports d’azote et de produits phytosanitaires sont interdits. • Le gel pérenne d’un pourcentage des terres cultivées en céréales ou oléo-protéagineux (SCOP). • Dès 2004-2005, les mesures nouvelles d'éco-conditionnalité prévoient la mise en place obligatoire d’un gel de 3 % de la surface de l'exploitation sous forme de bandes enherbées le long des cours d'eau.. • Enfin, la contractualisation est un moyen de subventionner un dispositif enherbé (gel de terre à des fins cynégétiques, intégration dans un contrat de rivière …). Pour la jachère faune sauvage par exemple, il y a alors signature d’un contrat individuel entre l'agriculteur, détenteur du droit de chasse et le représentant de l’association de chasse départementale contre versement d’une subvention. Une des décisions phares du Grenelle de l'Environnement vise à réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici dix ans, en privilégiant des pratiques agricoles plus respectueuses des milieux naturels. Pour limiter le transfert des produits phytosanitaires vers les eaux de surface, l'implantation de bandes enherbées se révèle efficace, en piégeant les pesticides transportés par les eaux de ruissellement. |

||||||||||||||||||||||||

|

2- Définitions |

||||||||||||||||||||||||

Le terme de bande ou dispositif enherbé recouvre « toute

surface en herbe susceptible d’intercepter des écoulements de surface diffus

ou concentrés » (Corpen, 19971 ). Ces surfaces en herbe semées ou naturelles sont implantées à l’aval de zones cultivées génératrices de pollution d’origine agricole et permettent la ré-infiltration plus ou moins importante du ruissellement généré en amont. En effet, les surfaces en herbe présentent en règle générale une capacité d’infiltration supérieure à celle d’un sol travaillé du fait de leurs caractéristiques intrinsèques.

La bande enherbée est constituée d’un sol et d’un couvert végétal qui évolue avec la durée de présence du dispositif (enrichissement en matière organique, augmentation de la porosité, développement et augmentation de l’activité biologique y compris la faune) et son mode d’entretien. Dans un dispositif en place depuis plusieurs années, on peut identifier plusieurs strates verticalement : 1- la végétation au dessus du sol : constituée de tiges et de feuilles

augmente la rugosité de la surface ;

2- les strates de sol :

- l’horizon 0-2 cm enrichi de litière, des mats racinaires, de débris

aériens et racinaires peu décomposés, favorise la rétention des molécules

phytosanitaires ;

- l’horizon 2-10 cm, bien structuré et présentant une forte densité

racinaire permet l’infiltration des écoulements ;

- l’horizon 10-30 cm où de nombreuses petites racines sont encore présentes

mais en densité inférieure, prolonge l’infiltration ;

- l’horizon 30-60 cm de couleur plus claire avec relativement peu de

racines.

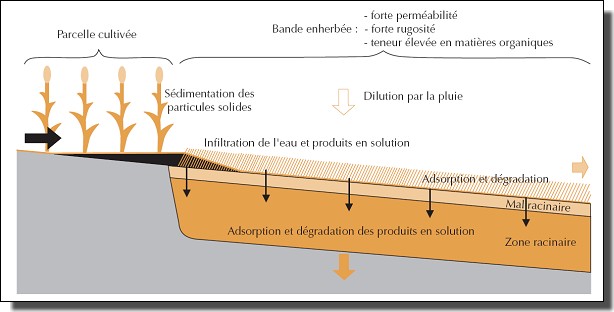

La bande enherbée agit à plusieurs niveaux pour réduire la

pollution. La figure 1 illustre ces différents rôles (pour une définition

plus précise de ces rôles, voir chapitre 2).

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

1 selon l’importance de l’infiltration, de l’absorption par les végétaux, des échanges sol-litière-éléments |

||||||||||||||||||||||||

Figure 1 : Les rôles joués par la

bande enherbée pour limiter la pollution de la ressource en eau (nitrate,

particules, phosphore et produits phytosanitaires). Adapté des travaux du

Cemagref et du CORPEN. |

||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

Figure 2 : Processus de dissipation des produits phytosanitaires entrant par ruissellement au sein d’une bande enherbée (Lacas, 2005). |

||||||||||||||||||||||||

|

3- Dimensionnement et efficacité des bandes enherbées |

||||||||||||||||||||||||

Les recommandations techniques voir réglementaires pour le dimensionnement des dispositifs enherbés concernent principalement leur largeur alors que c’est d’abord leur localisation dans le versant qu’il faut réfléchir. La bande enherbée est en effet souvent positionnée entre la culture et le ruisseau alors que d’autres localisations devraient être envisagées notamment sur les zones de passage des écoulements de surface (figure 3). Pour décrire le rôle d’une bande enherbée en place ou en implanter une nouvelle, trois éléments sont à prendre en compte : - la pente principale de la parcelle en amont et sa longueur ; - l’existence d’une autre pente locale ; - la proximité d’un cours d’eau (ou de la nappe). ce qui permet de distinguer 4 positionnements possibles (figure 3). |

||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||

Figure 3 :

Emplacements possibles pour les bandes enherbées |

||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

1 La concentration est une

mesure instantanée. Multipliée par le débit de la rivière, elle donne un

flux, c’est à dire une quantité de nitrate transmise à l’aval.

|

||||||||||||||||||||||||

|

Dernière mise à jour du site, le 01 février 2019 |

||

| 0 visiteurs uniques à ce jour |

|

|