|

|

|

MENU

• M1 - Cahier des charges . Initier la démarche . Démarrer l'étude . Identifier les données . Définir le contenu . Organisation • M2 - Zonage . Bassin versant . Réseau hydrographique . Partage du territoire . Zone humide . Transferts rapides . Restitution et analyse • Préalable aux modules 3 à 8 • M3 - Produits phytosanitaires . Inventaire des pratiques . Pression herbicide . Pression hors herbicide . Risque bassin versant . Indicateur transfert . Indicateurs impact . Restitution et analyse • M4 - Nitrates . Note parcelle . Note exploitation . Note bassin versant . Note dénitrification . Restitution et analyse . FAQ • M5 - Phosphore . Inventaire des pratiques . Risque parcelle . Risque exploitation . Risque BV . Restitution et analyse . FAQ . Annexe - Risque battance • M6 - Mat. organique . Indicateurs de sensibilité . Surfaces à risque . FAQ • M7 - Bactéries . Surfaces contributives . Pratiques . Charge polluante . Risque exploitation . Risque BV . FAQ • M8 - Bilan du diagnostic . Un bilan . Des scénarios . Des actions • Fiches relevés de terrain • Liens |

Vous êtes ici :

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Dernière modification, le mercredi 24 mai 2017

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Calcul d’un risque phosphore à la parcelle

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Objectif : Estimer un risque phosphore à la parcelle en croisant les facteurs de transfert du P et les facteurs de pression polluantes, dits facteurs sources. Les parcelles concernées sont les parcelles situées dans les surfaces contributives P (Cf Module2): ruissellement (SC-Ruiss), transferts de Sub-surface (SC-Subs), zones humides effectives.

Sources d’informations : Fiche de relevés : « questionnaire d’enquête auprès de l’agriculteur » Méthode : Le risque P à la parcelle est constitué de deux composantes : 1ère composante : le facteur « TRANSFERT » = il évalue les facteurs qui vont déclencher le ruissellement et l’érosion à l’échelle de la parcelle= Evaluation du risque de transfert lié au milieu, soit la battance des sols, puis des facteurs aggravants le transfert de base selon les pratiques, soit la couverture végétale et la capacité d’infiltration des sols. 2ème composante : le facteur « SOURCE » = Evaluation du stock de phosphore dans le sol et des apports annuels de P (modalités d’incorporation et doses).

Le risque phosphore à la parcelle est calculé de la façon suivante :

« TRANSFERT » * « SOURCE » 1. 1ère composante : les facteurs « TRANSFERT » Une distinction est réalisée entre les facteurs de transfert internes à la parcelle et les facteurs de transfert de la parcelle au cours d’eau. Ces derniers sont étudiés dans le module 2. Ils correspondent aux zones contributives au transfert de P vers les eaux de surface : les transferts liés au ruissellement et à l’érosion de versant (SC-Ruiss), sur les zones saturées (zones humides) et par sub-surface (nappe superficielle ou drains) (SC-Subs). Le phosphore dissous est transféré par ruissellement et par sub-surface ; il provient aussi des particules transportées. Le phosphore particulaire est transporté par des ruissellements érosifs chargés de particules. Dans le module 5, module phosphore, sont présentés les facteurs de transfert internes à la parcelle. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Etape 1 : Caractériser la sensibilité à la battance de la parcelle

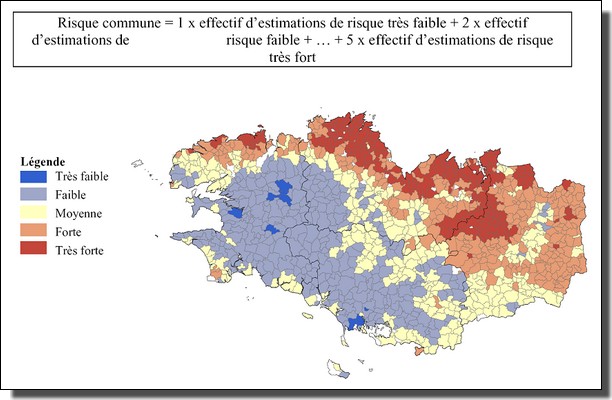

Objectif : Les sols limoneux sont sujets à la formation à leur surface d’une pellicule peu perméable appelée croûte de battance. Elle apparaît lors de pluies intenses lorsque les gouttes de pluies martèlent la surface et font éclater les agrégats du sol. Elle empêche ensuite l’eau de s’infiltrer et augmente le risque de ruissellement. Source d’informations : carte des classes de risque de battance de Bretagne au niveau communal obtenue par croisement de l’information texture et teneur en carbone organique de l’horizon de surface à consulter sur le site internet. Méthode : Se positionner sur la carte pour connaître le risque de battance du bassin versant étudié.  Figure 16 : Carte des classes de risque de battance de Bretagne au niveau communal par croisement de l'information texture et teneur en carbone organique de l'horizon de surface.

Figure 16 : Carte des classes de risque de battance de Bretagne au niveau communal par croisement de l'information texture et teneur en carbone organique de l'horizon de surface.Source : A. Colmar et al, UMR SAS, 2006. 3 classes de risque battance sont conservées: faible (qui regroupe les classes faibles et très faibles), moyen et fort (qui regroupe les classes fort et très fort). Pour connaître la sensibilité des sols à la formation d’une croûte de battance en dehors de la Bretagne, se reporter à la carte nationale (annexe 1). Etape 2 : calculer le % de couverture végétale Objectif : Evaluer le % de couverture du sol en moyenne sur la rotation. La présence d’un couvert végétal s’oppose de façon très efficace au ruissellement et à l’érosion, et à la formation d’une croûte de battance. Source d’informations : Fiche de relevés : « questionnaire d’enquête auprès de l’agriculteur » Méthode : le % de couverture du sol est calculé à l’échelle de la parcelle en moyenne sur la rotation. La couverture végétale considérée correspond à la matière vivante mais aussi à la matière morte qui reste en surface du sol. Par exemple, après un maïs grain, les cannes broyées restent au sol et le protègent. La couverture végétale est calculée sur l’ensemble de l’année. En Bretagne, on considère que des épisodes pluvieux à risque ont lieu tout au long de l’année (pluies automnales et hivernales, pluies orageuses au printemps et en fin d’été).

% de couverture végétale annuel :

Pour les grandes cultures et les prairies

Pour les légumes

Source : INDIGO revu pour la Bretagne par le pôle Agro-PV des chambres d’agriculture de Bretagne 3 classes de % couverture végétale : > 61%, 31-60%, < 30%. Exemple de calcul du % de couverture du sol pour une rotation prairie 4 ans – Maïs ensilage + cipan – Maïs ensilage – Blé % couverture du sol moyen sur la rotation = (% couverture 1ère année d’implantation de la prairie + 3* % couverture prairie + % couverture Maïs ensilage + % couverture cipan après les 30 septembre + % couverture Maïs ensilage + % couverture Blé) / nombre d’années de la rotation % couverture du sol moyen sur la rotation = (66 + 3*100 + 22 + 12 + 22 + 29)/7= 64%. Etape 3 : Caractériser la capacité d’infiltration du sol Objectif : Estimer la capacité d’infiltration du sol en fonction du travail du sol et de l’effet des résidus, du tassement. Source d’informations : Fiche de relevés : « questionnaire d’enquête auprès de l’agriculteur » Méthode : La capacité d’infiltration du sol est évaluée en prenant en compte 2 paramètres : - le travail du sol effectué sur la parcelle. L’affinement du sol conditionne la vitesse de colmatage du faciès du sol et l’occurrence de déclenchement du ruissellement. Les résidus de culture en surface font écran aux gouttes de pluies et empêchent la destruction de la structure du sol et son colmatage. Ils font aussi obstacle au ruissellement. Un sol sur lequel a été réalisé un semis direct (effet des résidus), ou encore un binage (effet écroûtage) est peu sensible au ruissellement. Au contraire, un sol affiné, tamisé ou irrigué est fortement sensible. - le tassement lié aux passages de matériels lourds sur sol humide ou à un sur-pâturage. Plus le nombre de passages est important plus le risque de tassement augmente. Les pneus basse pression sont les moins favorables au tassement du sol. Le passage d’engins équipés de pneus basses pressions ne seront pas considérés comme impactant. Sur prairies, pour le pâturage hivernal ou une pression au pâturage élevée, au-delà de 800 UGB.JPP/ha/an, on peut observer du sur-piétinement. Calculer le nombre de « pratiques » favorables, ou défavorables impactant la capacité d’infiltration du sol pour chaque culture selon la grille experte ci-dessous. Chaque itinéraire technique différent concernant le travail du sol, le nombre de passages d’engins lourds sur sol humide et la pression au pâturage est considéré.

(1) la herse étrille a un effet défavorable sur la capacité d’infiltration du sol (2) le travail du sol pour l’implantation des inter-cultures n’est pas pris en compte Calculer le nombre de « pratiques » favorables et défavorables à la capacité d’infiltration du sol à l’échelle de la parcelle, en moyenne sur la rotation. 3 classes de risque infiltrabilité : • faible, si le nombre de pratiques favorables moins le nombre de pratiques défavorables est supérieur ou égal à 1 • moyen, si le nombre de pratiques favorables moins le nombre de pratiques défavorables est compris entre ]-1 ;1[ • fort, si le nombre de pratiques favorables moins le nombre de pratiques défavorables est inférieur ou égal à -1 Exemple : rotation prairie 4 ans – Maïs ensilage + cipan – Maïs ensilage – Blé avec les itinéraires techniques suivants : Maïs - implantation du maïs avec labour, épandage de fumier avant maïs en mars. Blé - implantation du blé en semi direct, pas d’épandages en sortie d’hiver. Prairie - pression au pâturage de 400 UGB.JPP/ha/an, épandage de lisier de porc en sortie d’hiver. Calcul du nombre de « pratiques » favorables et défavorables concernant la capacité d’infiltration du sol pour chaque culture, puis en moyenne sur la rotation. Pour la culture de maïs avec l’itinéraire technique proposé, sont dénombrées 2 pratiques défavorables (épandage de fumier et ensilage pendant la période d’octobre à mars), et aucune pratique favorable à la capacité d’infiltration du sol. La différence est égale à « -2 » pratiques favorables. Pour la culture de blé avec l’itinéraire technique proposé, sont dénombrées 1 pratique favorable (semis direct) et aucune pratique défavorable à la capacité d’infiltration du sol. La différence est égale à « +1 » pratique favorable. Pour la prairie avec l’itinéraire technique proposé, sont dénombrées 1 pratique défavorable (épandage de lisier en sortie hiver) et aucune pratiques favorables à la capacité d’infiltration du sol. La différence est égale à « -1 » pratique favorable. A l’échelle de la parcelle, en moyenne sur la rotation, la différence entre le nombre de pratiques favorables et défavorables à la capacité d’infiltration du sol est égale à (-2+1-1)= -2. Le risque infiltrabilité pour la rotation est fort. Etape 4 : Combinaison des paramètres du facteur « TRANSFERT » Le croisement de ces 3 paramètres définit 3 classes. Elles traduisent la sensibilité au « TRANSFERT » à l’échelle de la parcelle. Cette sensibilité « TRANSFERT » sera ensuite croisée avec le facteur « SOURCE ». Pour chaque rotation, évaluer la sensibilité au « TRANSFERT » selon le tableau suivant :

Lorsque le % de couverture du sol est > 60%, alors le risque qu’une croûte de battance se forme est moindre. Le sol est protégé de l’impact des gouttes de pluies responsable de la battance. Le risque TRANSFERT est faible quelque soit le niveau de sensibilité à la battance. Restitution d’une carte de risque TRANSFERT à l’échelle de l’exploitation agricole. Un code couleur est appliqué sur chaque parcelle en fonction du risque qui lui correspond : camaïeu de gris pour le risque transfert. Les surfaces contributives / PHOSPHORE de l’exploitation sont symbolisées sur la carte. Cette carte représente un document de travail avec l’agriculteur. 2. 2ème composante : les facteurs « SOURCE » de Phosphore Deux facteurs SOURCE sont considérés : le stock de P dans le sol, les apports annuels phosphatés et leur méthode d’incorporation. Le stock de phosphore dans le sol peut générer un flux de phosphore par échange entre l’eau et le sol, entre l’eau et les particules de sol transportées. Ce flux est lié au transfert, donc au climat. Les apports annuels phosphatés peuvent générer des flux de phosphore qui ont lieu sur une période plus courte à partir de l’apport. 2.1 Stock de phosphore dans le sol Objectif : Evaluer le stock de phosphore dans le sol qui est potentiellement transférable au cours d’eau. Source d’informations : Fiche de relevés : « questionnaire d’enquête auprès de l’agriculteur » Méthode : Pour le diagnostic d’un bassin versant, il faut privilégier l’analyse des sols, qui renseigne directement et à la parcelle sur le stock de P des sols (option 1). A défaut, une approche par bilan est possible, mais ne rendra pas compte de la variabilité des sols au sein de l’exploitation (option 2). Le mixte des deux méthodes ne permet pas une comparaison entre exploitations cohérente basée sur des critères homogènes. Option 1 : les agriculteurs disposent de résultats d’analyses de sol, ou le commanditaire finance une campagne d’analyse de sols : évaluation du stock de P dans le sol à partir des teneurs en phosphore des sols. Quand la teneur en P Dyer augmente, le risque de mobilisation de P soluble par érosion, ruissellement ou drainage augmente. Pour chaque parcelle de l’exploitation, positionner la parcelle dans un niveau de teneur en P2O5 du sol. Pour chaque parcelle de l’exploitation, positionner la parcelle dans une des 3 classes de teneur en P2O5 du sol (P Dyer) : < 450 ; 450-600 ; > 600. Correspondance des classes de teneur en P selon différentes méthodes de mesure

S’il n’y a pas d’analyses de sol pour chaque parcelle, attribuer la même valeur d’analyse aux parcelles étant dans le même système de culture : rotation et pratiques de fertilisation identiques. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Option 2 : les agriculteurs ou les acteurs du territoire ne disposent pas de résultats d’analyses de sol : évaluation de la dynamique d’enrichissement du sol en phosphore.

La 1ère préconisation pour l’agriculteur sera de réaliser des analyses de sol. Un seuil d’apports de P (en moyenne sur l’exploitation/ha/an depuis plus de 5 ans) au delà duquel le sol s’enrichit en phosphore est défini. Cet indicateur traduit plus la dynamique d’enrichissement du sol que le stock. Le seuil de 85 kgP total /ha/an apporté en moyenne sur l’exploitation (depuis au moins 5 ans) est retenu en Bretagne. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Calculer les quantités de phosphore total (organique maîtrisable et non maîtrisable et minéral) apportées par ha SAU et par an en moyenne sur l’exploitation depuis plus de 5 ans. Positionner l’exploitation dans une des 3 classes d’apports moyens de phosphore sur l’exploitation depuis plus de 5 ans (kg P total/ha/an): < 85, 85-100 ;> 100. Cas particuliers applicables aux options 1 et 2: Les prairies permanentes qui reçoivent peu d’intrants pourront être classées dans un niveau faible de stock de P dans les sols. Les parcelles de cultures qui reçoivent uniquement des apports de fertilisants sous forme minéral pourront être classées dans un niveau faible de stock de P dans les sols. Ceci quelles que soit les quantités de P apportées/ha/an en moyenne sur l’exploitation. 2.2 Les apports de phosphore Objectif : Evaluer les risques P à partir des apports annuels de phosphore sur la parcelle. Ils dépendent en majorité des modalités d’incorporation et dans une moindre mesure de la dose de P épandue. Le délai d’incorporation du phosphore épandu fait que plus le délai augmente, plus le risque d’avoir une pluie ruisselante augmente. La méthode d’incorporation fait que plus le degré d’incorporation du P au sol est élevé plus il s’insolubilise en s’associant aux constituants du sol. Source d’informations : Fiche de relevés : « questionnaire d’enquête auprès de l’agriculteur » Méthode :

Etape1 : Pour chaque apport de P, calculer le niveau de risque de la manière suivante :

Exemple : calcul de l’indicateur apports de P (kg P2O5/ha/an) pour une rotation prairie de 4 ans (500 UGB.JPP/ha/an) / Maïs / Blé Les deux paramètres stock de P dans le sol et apports annuels de P sont additionnés pour constituer le facteur SOURCE. Option 1 :

Option 2 :

• Si le risque apports annuels de P est fort, alors le risque SOURCE est fort quel que soit le stock de P dans le sol (option 1) ou le degré d’enrichissement du sol (option 2) • Si le risque apports annuels de P est faible ou moyen, le risque SOURCE est proportionnel au risque stock de P dans le sol (option 1) ou enrichissement en P (option 2). Restitution d’une carte de risque SOURCE à l’échelle de l’exploitation agricole. Un code couleur est appliqué sur chaque parcelle en fonction du risque qui lui correspond : camaïeu de vert pour le risque source. Les surfaces contributives / PHOSPHORE de l’exploitation sont symbolisées sur la carte. Cette carte représente un document de travail avec l’agriculteur. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Territ'Eau - Module 5 Phosphore - version décembre 2011

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Dernière mise à jour du site, le 01 février 2019 |

||

| 0 visiteurs uniques à ce jour |

|

|