|

|

|

MENU

• M1 - Cahier des charges . Initier la démarche . Démarrer l'étude . Identifier les données . Définir le contenu . Organisation • M2 - Zonage . Bassin versant . Réseau hydrographique . Partage du territoire . Zone humide . Transferts rapides . Restitution et analyse • Préalable aux modules 3 à 8 • M3 - Produits phytosanitaires . Inventaire des pratiques . Pression herbicide . Pression hors herbicide . Risque bassin versant . Indicateur transfert . Indicateurs impact . Restitution et analyse • M4 - Nitrates . Note parcelle . Note exploitation . Note bassin versant . Note dénitrification . Restitution et analyse . FAQ • M5 - Phosphore . Inventaire des pratiques . Risque parcelle . Risque exploitation . Risque BV . Restitution et analyse . FAQ . Annexe - Risque battance • M6 - Mat. organique . Indicateurs de sensibilité . Surfaces à risque . FAQ • M7 - Bactéries . Surfaces contributives . Pratiques . Charge polluante . Risque exploitation . Risque BV . FAQ • M8 - Bilan du diagnostic . Un bilan . Des scénarios . Des actions • Fiches relevés de terrain • Liens |

Vous êtes ici :

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Dernière modification, le mercredi 24 mai 2017

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Identification des surfaces à risque de transfert / MO

à l’échelle de sous bassins versants (10 km2) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

A l’échelle de sous bassins versants d’environ 10 km2, identifier les zones à risque de transfert de matières organiques (2.1 à 2.3), soit :

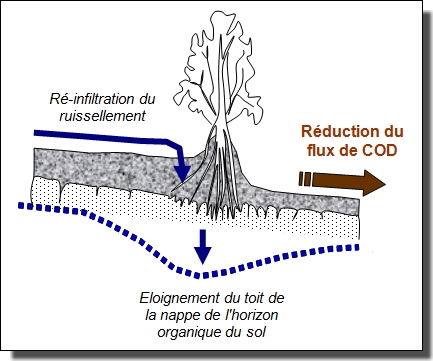

- les zones humides effectives. Selon la gestion de ces zones, elles sont qualifiées en situation positive à négative vis à vis de la MO ; - les zones humides potentielles ; - les zones de transferts de ruissellement ; Puis, classer ces zones d’un risque faible à un risque fort sur le critère matière organique (2.4). 2.1 Zones humides effectives et qualification vis à vis de la matière organique Pour que la matière organique dissoute soit transférée à la rivière, il faut qu’il y ait écoulement d’eau soit au sein de l’horizon organique du sol (50 premiers centimètres du sol en général), soit à la surface de celui-ci. Les zones humides effectives de fond de vallée, en tant que lieu de stockage principal de la matière organique et zones dans lesquelles la nappe remonte à la surface du sol, déviant ainsi les écoulements de l'eau dans et à la surface de l'horizon organique du sol, sont donc les principales sources de matière organique dissoute à l’échelle du bassin versant. Objectif : Qualifier puis classer les zones humides effectives du point de vue du risque MO selon le type et la gestion de ces zones. Source d’information :contours des zones humides effectives et relevés terrain (Fiche de relevés réseau hydrographique, zone humide et zones de transfert du MODULE 2). Méthode : Trois critères sont pris en compte pour qualifier les zones humides effectives vis à vis de la MO : 1) Le type d’interface entre le réseau hydrographique fonctionnel et la zone humide (en aval de la zone humide). Deux situations peuvent se rencontrer : 1.a.) Le réseau hydrographique fonctionnel n’est pas protégé par une ripisylve (protection permanente et continue), qui peut être une haie, un talus ou un enherbement permanent, autant d'obstacles permettant de créer une discontinuité entre la zone humide et le cours d’eau. Sur le terrain sont relevées les situations où le cours d’eau n’est pas protégé (interface zone humide-réseau hydrographique fonctionnel présentant des écoulements préférentiels, sol nu, chemin…). Le risque de voir les écoulements développés sur et dans l'horizon organique des sols se déverser directement et très rapidement dans le cours d'eau est alors fort, avec à la clé le risque de générer des pics importants de MO lors des crues. 1.b.) L’abreuvement des animaux ou le passage d’animaux dans le réseau hydrographique fonctionnel peut créer un risque supplémentaire en instaurant un continuum hydrologique entre la zone humide et le cours d'eau et le transfert direct de la MO contenue dans les berges du fait de leur piétinement. Dans ces deux situations, les zones humides effectives seront classées en situation négative vis à vis de la MO. 2) La gestion de la végétation. Le stock de matière organique augmente lorsque la zone humide effective n’est pas entretenue : l’abondance des nutriments - qui arrive du versant - stimule la production d’une biomasse qui n’est pas exportée. Cette situation est rencontrée lorsque les zones humides se ferment et se transforment en friches et/ou en zones boisées. Ce type de zone humide sera classée en situation négative / MO. Les zones humides effectives cultivées, s’il y en a, seront également classées en situation négative / MO car la mise en culture entraîne le déstockage (minéralisation) de la matière organique et met en continuité physique la zone humide avec le cours d’eau. A l'inverse, les prairies humides seront classées en situation positive MO, ce type d'occupation du sol constituant une situation d'équilibre entre production et exportation de la MO. 3) Le type d'interface entre la zone humide et le versant (en amont de la zone humide). L'absence d'une interface de type talus planté, ou haie, entre la zone humide et les versants cultivés accroît les risques en permettant l'afflux éventuel d'eau de ruissellement riche en MO dans la zone humide et en ne limitant pas l’extension de la nappe dans l’horizon organique des sols en amont. C’est le rôle hydrologique de la végétation arborée, par l’évapotranspiration qui tend à repousser le toit de la nappe loin des horizons organiques du sol, qui est mis en avant. La combinaison de ces deux effets sera maximale dans le cas d’un talus planté.

Le tableau suivant à trois entrées prend en compte le type et la gestion de la végétation avec l'interface aval et l'interface amont de la zone humide. Il permet de connaître l'état estimé de la zone humide du point de vue du risque MO au moment du diagnostic et de prévoir les situations vers lesquelles il faut tendre et les situations à éviter.

Grille de qualification des zones humides effectives vis à vis de la matière organique

++ situation positive vis-à-vis du risque MO (code couleur vert) ou situation vers laquelle il faut tendre.

+- ou -+ situation intermédiaire vis-à-vis du risque MO (code couleur jaune). -- situation négative vis à vis du risque MO (code couleur rouge) ou situation à éviter absolument. Tous les aménagements permettant de ralentir les transferts d'eau (éviter la mise en cultures intensives des zones humides avec arasement des talus et des haies; inversement, restaurer un réseau de talus et de haies, notamment en entrée de zone humide et en limite de zone humide avec le réseau hydrographique) sont à préconiser. Pour limiter les stocks et stabiliser la MO du sol, on visera à entretenir le milieu, en évitant sa fermeture et en favorisant des situations de prairie humide. Il est généralement difficile de ré-ouvrir un milieu lorsque celui-ci s'est fermé. 2.2 Zones humides potentielles Les zones humides potentielles sont définies comme les zones d'extension maximale de la nappe dans les horizons organiques des sols. Ces zones ne sont humides que les années très pluvieuses, ou ne sont plus humides parce qu'elles ont été aménagées (drainage agricole, fossé,….). Les zones humides potentielles, du fait de leur caractère intermittent ou passé, sont des zones sources secondaires de MO. Sources d'informations : carte des zones humides potentielles directement extractible à partir du site internet, carte pédologique au 1/25000ème de la zone d'étude, photo aériennes datées (voir Module 2- 4.Cartographie des zones d'affleurement de nappe). 2.3 Surfaces de transferts de ruissellement Les surfaces hors zones humides sujettes à du ruissellement et connectées au réseau hydrographique fonctionnel, ou aux zones humides, sont des surfaces à risque de transfert de la MO. Les pratiques agricoles qui augmentent le ruissellement sur les versants sont à éviter (traces de roues dans le sens de la pente, faible couverture du sol ou technique de travail du sol diminuant la rugosité) de manière à minimiser ce risque. Source d'informations : le contour des surfaces à risque de ruissellement (Fiche de relevés réseau hydrographique, zone humide et zones de transfert du MODULE 2). 2.4 Bilan des surfaces à risque de transfert /MO Le tableau suivant propose un classement des zones du bassin versant depuis un risque faible jusqu'à un risque fort de transfert de la matière organique.

2.5 Rendu Deux types de rendu sont envisagés, pour la collectivité et pour les agriculteurs. 2.5.1. Rendu pour la collectivité - A l'échelle du bassin versant, les indicateurs de sensibilité au " transfert de matières organiques " : % de zones humides potentielles et densité du réseau bocager. Se référer à la partie 1. " Calcul d'indicateurs de sensibilité au " transfert de matières organiques " à l' échelle du bassin versant (50 km2) " - A l'échelle des sous bassins versants, une cartographie des zones à risque en distinguant par un code couleur les zones à risque fort (rouge), à risque moyen (orange) et à risque faible (en vert). Se référer au paragraphe 2.4 Bilan des surfaces à risque de transfert /MO. - A l'échelle des sous bassins versants, une cartographie de la qualification des zones humides du point de vue du risque MO et le calcul du % de zones humides en situation de risque MO. Se référer à la partie 2.1 " Zones humides effectives et qualification vis à vis de la matière organique ". Cartographie de la situation des zones humides du point de vue du risque MO pour chaque sous bassin versant en distinguant par un code couleur les zones humides en situation négative/MO (rouge), en situation intermédiaire/MO (orange) et en situation positive/MO (en vert). Calcul du % zones humides en situation de risque MO par sous bassin versant (situation négative et intermédiaire) = surface de zones humides à risque/MO surface totale de zones humides Le tableau suivant permet de comparer les sous bassins versants selon la situation des zones humides / MO et de mettre en évidence les sous bassins versants les plus à risque.

- Des préconisations d'aménagement ou de gestion des surfaces à risque de transfert de la matière organique. 2.5.2. Rendu pour l'agriculteur Restitution à chaque agriculteur pour son exploitation d'une cartographie des zones à risque et d'une cartographie de la situation des zones humides présentes sur son exploitation vis-à vis du risque MO. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Dernière mise à jour du site, le 01 février 2019 |

||

| 0 visiteurs uniques à ce jour |

|

|