|

|

|

MENU

PARTIE 1 : Circulations • Polluants de l'eau • Voies de transfert PARTIE 2 : Eléments du paysage • Fossés et cours d'eau . Délimitation cours d'eau . Délimitation fossés . Fonctions . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Zones humides . Définition . Critères descriptifs . Fonctions . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Bandes enherbées . Définition . Fonctions . FAQ . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Bordures de champs . Définition . Critères descriptifs . Fonctions . FAQ . Ce qu'il faut retenir . Bibliographie • Analyse du paysage . Végétation ZH . Transferts de subsurface . Dénitrification des ZH . Carte des ZH potentielles . Test dénitrification Liens |

Vous êtes ici :

|

|

Dernière modification, le mercredi 24 mai 2017

|

|

|

Fonctions |

|

| C. Grimaldi, J. Baudry et C. Gascuel |

|

|

On peut distinguer 3 grands types de fonctions opérationnelles liées aux bordures de champ qui regroupent chacune un ensemble de processus élémentaires. Seules les fonctions assurant la protection de la ressource en eau (1 à 5) seront décrites par la suite. |

|

|

Des fonctions assurant la protection de la ressource en eau (eau potable et équilibre écologique des cours d’eau)

- barrière au ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de polluants dans les eaux (transport de surface) - modification du régime d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues (transport de surface et subsurface, évapotranspiration) - épuration des nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux - rétention et dégradation des produits phytosanitaires dans le sol (transport à travers le sol) - barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien)* * Attention : cas particulier de la haie en bordure de rivière. |

|

|

Des fonctions environnementales autres que qualité de l’eau

- continuum biologique permettant la circulation des espèces sauvages, connectivité avec d‘autres milieux (forêt) - conservation de la biodiversité (faune et flore) - piégeage de carbone et diminution de l’effet de serre - piégeage des phytosanitaires aériens et assainissement de l’air - barrière à la dissémination des « mauvaises herbes » - effet climatique à l’échelle régionale |

|

|

Des fonctions assurant la production agricole (bétail et cultures notamment)

- conservation des sols par barrière à l’érosion et de leur fertilité par stockage de matière organique - réserves d’auxiliaires pour les cultures - effet brise vent et régulation climatique (cultures et bétail, échelle locale) - ombrage (bétail) |

|

|

Des fonctions contribuant à l’amélioration du cadre de vie

- paysage (esthétique, diversité, richesse spécifique,) - patrimoniale (chemins creux, arbres remarquables, espace récréatif) - réserve de gibier de chasse - production de biomasse (bois, fruits, miel) - bornage des exploitations agricoles |

|

|

1- Comparaison strates herbacées et strates arborées des bordures de champ par rapport aux prélèvements et restitutions d’eau

|

|

|

|

|

a- Strates herbacées et arborées

|

|

|

• En France et en forêt, l’évapotranspiration des arbres varie entre 400

et 700 mm par an (400 à 700 litres par m²) selon :

- l’espèce,

- la quantité d’eau disponible, - la densité de racines, leur diamètre et leur profondeur d’exploration. Ce sont les racines fines (diamètre inférieur à 3 mm qui sont principalement responsables de l’absorption hydrique de l’arbre. Elles se régénèrent saisonnièrement et représentent une surface d’échange importante. Les racines plus grosses sont peu perméables et plus épaisses. Elles jouent un rôle d’ancrage et de conduction de l’eau vers le tronc. Les arbres utilisent préférentiellement l’eau contenue dans les horizons superficiels, c’est donc dans les 30 premiers centimètres que sont localisées les densités racinaires les plus importantes. Les racines profondes jouent un rôle déterminant dans l’alimentation en eau en période de sécheresse. 95 % de l’eau absorbée ne fait que transiter par l’arbre. L’eau s’échappe par les feuilles sous forme gazeuse via les stomates dont le degré d’ouverture dépend de l’humidité de l’air, de la température, de la réserve en eau du sol et de l’état hydrique de la plante. La transpiration des arbres dépend de l’espèce considérée. Le frêne et le châtaignier présentent des transpirations supérieures aux autres feuillus (2 à 5 kg/m²/jour). • L’évapotranspiration des couverts herbacés est de 80 à

90 % de celle d’une forêt si la teneur en eau est non limitante et de 60 à

70 % en cas de déficit hydrique.

• La différence d’évapotranspiration entre les arbres et

les couverts végétaux herbacés est liée aux conditions environnementales :

- la profondeur du sol,

Mais aussi au volume de sol prospecté par les racines. Les racines des arbres pénètrent généralement le sol sur une profondeur plus grande que les racines des couverts herbacés.- la longueur de la période sèche qui limite la disponibilité en eau. |

|

|

b- Modélisation de l’impact de différents réseaux bocagers

|

|

Figure 7 : La densité de haies, ici testée sur une très large gamme, modifie le prélèvement d’eau dans le bassin versant. Plus la densité décroît, plus le prélèvement est faible. La pluviométrie joue sur ce prélèvement d’autant plus qu’elle est faible. Extrait de V. Viaud, 2004.

L’évapotranspiration (ETR) de différentes densités de haies des haies a un impact significatif sur les prélèvements d’eau dans un bassin versant et ainsi sur l’hydrologie du bassin versant (figure 7). Une partie de l’eau s’échappe vers l’atmosphère et n’est donc pas restituée sous forme de débit.

|

|

|

2- Fonction 1 : barrière au

ruissellement, à l’érosion, à l’exportation de matière organique et de

polluants dans les eaux (transport de surface)

|

|

|

1- Principe : Un obstacle de type talus placé perpendiculairement à la pente crée une rugosité qui ralentit ou stoppe le ruissellement et, par voie de conséquence, induit un dépôt des matières en suspension. Celles-ci se déposent et le sol s’épaissit à l’amont du talus.

Figure 8 : La présence d’un talus

renforce la rugosité du versant et permet le dépôt de particules et la

stabilisation de l’érosion. Dessin de T. Schmutz (communication

personnelle).

|

|

|

2- Résultats :

|

|

|

|

|

• L’étude des sols en amont et aval d’une haie sur talus montre une augmentation de l’épaisseur du sol d’autant plus importante que l’on s’approche du talus, ce qui diminue la pente et ralentit la vitesse des écoulements (figure 9).

Figure 9 : Vue en coupe de

l’épaississement du sol en amont d’une haie sur talus placée dans la

pente. Adapté de Walter et al., 2002.

• A l’aval en revanche, se produit une érosion de particules de sol qui crée un dénivelé qui peut atteindre un à 2 mètres. La succession de haies placées sur les courbes de niveau permet de conserver les particules de sol à l’intérieur des parcelles et d’éviter leur export définitif vers les rivières où elles augmentent la charge en sédiments (figure 10).

Figure 10 : Schématisation de l’évolution des sols suite à la destruction du bocage.

|

|

|

3- Critères influençant la fonction :

|

|

|

- position de la haie dans la pente (angle entre la pente et la

direction de la haie)

- talus ou largeur de l’emprise - présence d’un fossé (qualifier sa pente, l’entretien de la végétation, la circulation de l’eau) - longueur, pente et recouvrement du sol de la parcelle amont - état de base de la haie (talus ) - position topographique de la haie dans le versant (limite de zone humide, bord de cours d’eau, rupture de pente) |

|

|

3- Fonction 2 : modification du régime

d’écoulement des eaux, diminution de l’intensité des crues (transport de

surface et subsurface, évapotranspiration)

|

|

1- Principe :

|

|

|

• Les bordures de champ peuvent jouer un rôle de discontinuités hydrologiques dans un bassin versant. Lorsqu’elles sont bien orientées, elles permettent de :

- ralentir l’eau en surface lors d’une pluie en offrant un obstacle (même de hauteur modeste) à son transfert ce qui permet son infiltration dans le sol (figure 11), - et de rediriger les écoulements et donc d’allonger les chemins de l’eau (échelle saisonnière, intra-annuelle).  Figure 11 : Le modelé positionné en bas d’une faible pente peut constituer un stockage d’eau temporaire si le sol est peu filtrant. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle).

• Dans ces espaces non cultivés, la végétation développe un système racinaire important : la présence de racines et de matière organique et l’activité biologique (vers de terre) modifient la porosité du sol et sa perméabilité et facilitent les transferts verticaux vers la profondeur, notamment lorsque les arbres sont présents du fait de leur profondeur d’enracinement plus importante (figure 12).

Figure 12 : Modification de la perméabilité du sol due à

la présence de racines notamment profondes. Dessin de T. Schmutz

(communication personnelle). •

La présence d’arbres permet d’augmenter l’évapotranspiration par : - la prospection par les racines d’un volume de sol plus important, - leur fort indice foliaire pendant une période de l’année, - la pénétration possible de quelques racines dans la nappe si elle est proche ce qui augmente la disponibilité en eau. |

|

|

2- Résultats :

|

|

|

|

|

• Localement la haie de ceinture de bas fond

ralentit les écoulements de subsurface

Le site d’étude : une haie de bas fond sur talus plantée de chênes matures comparée à un transect sans haie (témoin) situés à quelques mètres de distance. La prairie située en aval de la haie est une zone humide saturée en eau durablement dès la surface.  La Figure 13 montre nettement l’impact d’une haie de ceinture de bas-fond sur les écoulements de sub-surface. L’assèchement estival du sol est très important dans la rhizosphère des arbres de la haie. A l’automne, à la reprise des pluies, la ré-humectation du sol et la recharge de la nappe sont plus lentes que sous couvert herbacé. Dans cette étude, 100 mm de pluie supplémentaires ont été nécessaires pour atteindre le même niveau de nappe à cette saison, avec ou sans haie. Ceci correspond à un retard d’un mois pour la reprise de l’écoulement latéral dans la nappe de subsurface. La zone la plus sèche est localisée à l’amont de la haie car la présence d’une zone humide en aval saturée durablement et dès la surface a entraîné un développement dissymétrique des racines.  Figure 13 : Les humidités relevées au mois de novembre sur un transect sans haie sont très supérieures à celles mesurées sur un transect recoupant une haie situé à quelques mètres de distance. Cette dessiccation plus importante du sol sous la haie entraîne un retard de la recharge de la nappe et donc un retard de la reprise des écoulements latéraux à l’automne. Extrait de V. Caubel, 2001.

Cet effet de la haie sur les écoulements de subsurface est lié à la forte transpiration des arbres. Des mesures directes de flux de sève et indirectes à partir du bilan hydrique ont permis de quantifier la transpiration d’une haie de ceinture de bas-fond composée de chênes adultes.

• A l’échelle du bassin versant : modélisation des modifications des écoulements de surface par le réseau de haies Méthode : Les transferts de surface

ont été modélisés sur plusieurs bassins versants quadrillés en mailles

(modèle numérique de terrain ou MNT de 20 m), la présence de haies modifiant

le réseau de drainage (Figure 14).

Figure 14 : Modification du réseau de

drainage par une haie et allongement des trajectoires (Zhang, 1996).

Ceci a permis de mettre en évidence l’impact des haies sur

les flux de surface :

- La densité totale en haies1 n’explique pas à elle seule les transferts d’eau de surface : les critères à retenir sont aussi l’orientation des haies par rapport à la pente, leur position dans le versant, la formation d’un réseau plus ou moins continu. - L’orientation des haies (parallèle ou perpendiculaire au versant) joue un rôle très important pour les écoulements de surface et la limitation du ruissellement, à l’échelle d’une parcelle mais aussi de tout un bassin versant. En effet les haies présentes en travers de pente modifient le réseau de drainage et augmentent la durée des transferts vers la rivière (et donc le temps pour une épuration possible) en obligeant l’eau à s’infiltrer dans le sol. - La continuité du réseau joue également un rôle important. En effet les trouées présentes (entrée de champ positionnée en aval d’une parcelle par exemple) seront des zones de circulation préférentielle de l’eau de surface. C’est donc la continuité du réseau (notamment en travers de pente) avec la densité de haies qui est importante à considérer. Ainsi une densité de 75 m linéaire de haies par hectare peut intercepter l’eau qui ruisselle sur 40 % de la surface d’un bassin versant. • A l’échelle du bassin versant :

modélisation des modifications des écoulements de subsurface par le

réseau de haies

Méthode : Les transferts de surface

et subsurface à l’échelle du bassin versant ont été modélisés à partir des

observations réalisées à l’échelle locale. Plusieurs bassins versants ont

été quadrillés en mailles (modèle numérique de terrain ou MNT de 20 m). Sur

les mailles haie, l’ETM (évapotranspiration maximale), la RFU (réserve

facilement utilisable en eau du sol2), et la

profondeur de prélèvement ont été augmentés.

- La densité est le 1er facteur de

contrôle de l’impact des haies sur le débit de la rivière.

L’embocagement ralentit les écoulements dans les premiers mètres du sol

(écoulements de subsurface) même lorsqu’il est dégradé.

En modélisant les flux d’eau sur des

bassins versants présentant différentes densités bocagères (de 27 à 200

m/ha) on met en évidence, par rapport à un bassin versant sans haie, une

diminution annuelle de 10 à 50 % de la quantité d’eau arrivant à la rivière

selon la densité bocagère (pour un cumul total des pluies de 700 mm) : ainsi

plus le bocage est fourni, plus il influence les débits à l’exutoire du

bassin versant. Ce rôle diminue pour des précipitations annuelles très

importantes : l’effet des haies est plus important les années sèches. Il

existe un seuil pour les années les plus humides (figure 15).

Figure 15 : Une densité bocagère

croissante sur un bassin versant entraîne une diminution des flux annuels

d’eau apportés à la rivière. Extrait De V. Viaud, 2004.

- la position topographique des haies

renforce le ralentissement des flux d’eau.

La localisation topographique des haies (haut de versant, rupture de pente, fond de vallée) a moins d’importance que la densité du bocage pour ralentir ou différer les écoulements de subsurface mais a un impact non négligeable. A densité égale, la présence de haies de « bas de versant » diminue les débits de la rivière de 5 à 30 %, par rapport à une même densité située sur plateau. Notamment pour des cumuls de pluies inférieurs à 700 mm (Figure 16).  Figure 16 : Pour une même densité

bocagère, les haies de bas de versant influent davantage sur la diminution

des flux à la rivière au cours de l’année. Extrait de V. Viaud, 2004. |

|

|

3- Critères influençant la fonction :

|

|

|

- Densité et organisation du réseau de bordures de champ

- richesse en racines du milieu (strates de végétation présentes, âge de la haie) - proximité de la nappe - présence d’un talus, large emprise - présence d’un fossé et circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) |

|

|

4- Fonction 3 : épuration des

nitrates par dénitrification ou absorption par les végétaux

|

|

1- Principe : En surface, les nitrates sont principalement

consommés par 2 voies :

- l’absorption par les végétaux qui permet la réorganisation de l’azote sous forme de matière organique, - la dénitrification. Or les bordures de champ ralentissent l’eau et du fait de leurs couverts végétaux pérennes favorisent ces processus. • L’absorption de nitrate par les végétaux et notamment par les arbres permet leur stockage transitoire dans la biomasse (tronc, feuilles, racines). Cette absorption est maximale au printemps pour les arbres et importante au printemps et à l’automne pour les couverts herbacés. La restitution ultérieure sous forme de litière est généralement chiffrée entre 60 et 90 % de l’azote assimilé, selon l’âge des arbres. Seulement 4 % de l’azote de la litière sont minéralisés la première année (Clément, 2001).

Les arbres agissent comme des filets de protection pour limiter le lessivage des nitrates (safety net). En effet, leurs racines peuvent prélever de l’azote plus en profondeur par rapport aux couverts herbacés. Au printemps, ils peuvent consommer jusqu’à 30 kg d’azote par ha. • La dénitrification est une activité microbienne qui se déroule dans certaines conditions particulières : absence d’oxygène, présence de carbone facilement assimilable par les bactéries dénitrifiantes et apport régulier de nitrates.

|

|

|

2- Résultats :

|

|

|

|

|

Ces études montrent que dans le cas des haies de ceinture de bas fond :

- Pendant les saisons de végétation (printemps, été, début d’automne), le nitrate est absorbé par les arbres, jusqu’à disparaître complètement dans la rhizosphère de la haie (figure 17). Le domaine prospecté par les racines s’étend latéralement de plus de 10 m autour de la haie, et sur une profondeur nettement plus importante que pour les cultures voisines. L’azote absorbé par les arbres en été est restitué au sol, transformé en nitrate puis lessivé vers la nappe en hiver. Le bilan n’est positif (absorption > restitution) que si une partie de l’azote est stockée dans la biomasse ligneuse, c’est-à-dire lorsque la haie est en croissance ou entretenue par élagage et exportation du bois. - En hiver la dénitrification semble active dans le domaine ou la nappe rejoint la rhizosphère, domaine riche en carbone organique dissous. Cette consommation est durable puisqu’il s’agit d’une perte gazeuse de N2 ou N2O vers l’atmosphère. - Certains critères influencent vraisemblablement ces fonctions : • Présence d’un fossé où l’eau est peu circulante (influence de la pente et de l’entretien de la végétation présente) • Type de végétation, et importance de la restitution de matière organique au sol • Hydromorphie locale : proximité de la nappe, de la zone humide • Apports de fertilisation ou traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) • Age de la haie et topographie (différenciation du sol en amont par érosion)  Figure 17 : Les concentrations en nitrates relevées sur un transect planté d’une haie sont très inférieures à celles relevées sur un transect sans haie (situé à quelques mètres de distance au mois de février. Valeurs exprimées en mmoles par litre, la barre rouge représente 50 mg/l de nitrates). Extrait de V. Caubel, 2001.

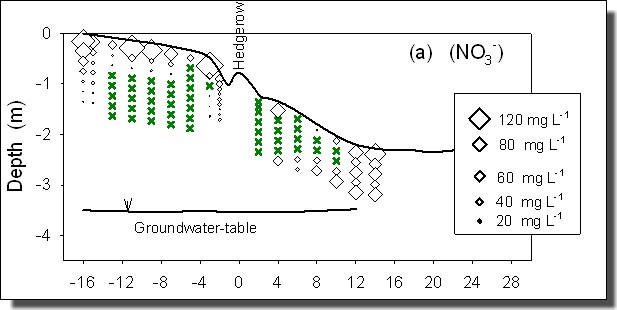

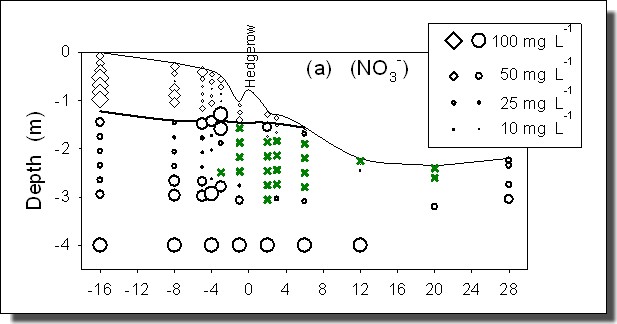

Figure 18 : Concentrations en nitrate (mg L-1) en octobre 2006 à la fin de la saison de végétation, dans le sol non saturé. La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix correspondent à des concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L-1. La ligne continue au toit de la nappe. L’échelle verticale est fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale.

Le nitrate disparaît dans la rhizosphère car consommé par les racines des arbres.  Figure 19 : Concentrations en nitrate (mg L-1) en avril 2007 à la fin de l’hiver, dans le sol non saturé (losanges) et dans la nappe (cercles). La taille des symboles est proportionnelle à la concentration. Les croix correspondent à des concentrations inférieures à la limite de détection, 0.1 mg NO3- L-1.

Remarques : Les concentrations moyennes dans la nappe profonde sont représentées à une seule profondeur, ici 4 m, mais elles correspondent à l’ensemble des profondeurs de la nappe prospectées jusqu’à 8 m, qui est remarquablement homogène dans tout le domaine. La ligne continue au toit de la nappe. L’échelle verticale est fortement exagérée par rapport à l’échelle horizontale.

Le nitrate disparaît dans une partie de la rhizosphère lorsque la nappe se rapproche de la surface du sol, car consommé par dénitrification. |

|

|

5- Fonction 4 : rétention et

dégradation des produits phytosanitaires dans le sol

|

|

1- Principe :

|

|

|

Les racines ligneuses et herbacées et la rugosité du

couvert végétal interceptent les matières en suspension et les produits

phytosanitaires qui y sont adsorbés (figure 20).

Figure 20 : Schématisation du rôle de

la végétation sur l’interception de produits phytosanitaires. Dessin de T. Schmutz (communication personnelle).

|

|

2- Résultats :

|

|

|

- Les bordures de champ en tant que telles n’ont pas

été étudiés sur cet aspect mais l’analogie avec les bandes enherbées

est possible. La bordure de champ n’est pas labourée, la matière

organique s’y accumule, le réseau racinaire augmente la perméabilité

du sol. Seule la largeur de la bordure de champ diffère de celle de la

bande enherbée.

- La forte dissipation des produits phytosanitaires dans les bandes enherbées est donc vraisemblablement valable pour les bordures de champ (voir chapitre bandes enherbées pour des résultats chiffrés) mais dans une moindre proportion. |

|

3- Critères influençant la fonction :

|

|

|

- Densité du couvert, densité des racines, profondeur

du sol

- Type d’entretien (période, fréquence et « intensité ») |

|

|

6- Fonction 5 : barrière à la dérive des produits phytosanitaires (transport aérien)

|

1- Principe : L’écran végétal que constitue les arbres d’une haie

dense et homogène permet d’arrêter les produits phytosanitaires balayés

par le vent (figure 21).

Figure 21 : Volume moyen déposé sur

des cibles à différentes hauteurs devant et derrière une haie, sur des

prairies fauchées ou non fauchées, et bordées par une prairie non traitée

intentionnellement. Extrait de Environ. Toxicol. Chem., 16, 1997, p. 169.

|

2- Critères influençant la fonction :

|

|

|

- hauteur et perméabilité de la végétation, présence d’un talus

- traitements appliqués sur la parcelle amont (rotation, culture présente) - présence d’un fossé, circulation de l’eau dans ce fossé (pente, entretien de la végétation présente) et exutoire - orientation par rapport au vent dominant. |

|

|

Dernière mise à jour du site, le 01 février 2019 |

||

| 0 visiteurs uniques à ce jour |

|

|